QGIS и ArcGIS

Первое знакомство с ГИС обычно проходит с настольным ПО. Всегда на слуху и доступна программа QGIS. Вникая в сферу геотехнологий, открывают для себя ArcGIS - более модная, побольше инструментов в арсенале, но по доступности уступает первой из-за стоимости. В сети есть прямолинейные статьи о разнице между ними: “чем лучше ArcGIS”, “почему я использую QGIS”. В этой статье мы рассмотрим их различия на трех конкретных примерах и проектах и увидим различия в применении этих ГИС.

Где создать ЦМР

В публикации А.В.Сысоева и Т.Е.Елшина “Создание и обработка цифровых моделей рельефа в среде ГИС” рассмотрены алгоритмы создания ЦМР в ArcGIS и QGIS. В обоих случаях не требуются дополнительные модули, все шаги выполняются за счет внутренних наборов инструментов: получение данных из растра, обработка вектора, настройка отображения, включая 3D. Авторы отмечают преимущества каждого приложения:

“Для более детального анализа чаще используют ArcGIS. Это объясняется большим наличием утилит и инструментов для работы с поверхностями. Для более наглядного и пластичного отображения рельефа лучше использовать QGIS - данная система включает довольно много инструментов для отображения цифровой модели рельефа”.

ArcGIS, QGIS и логистика

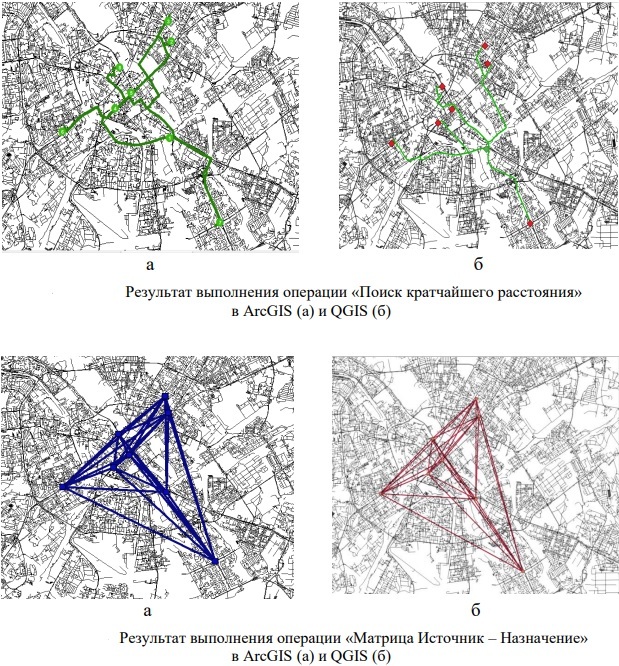

Белорусские коллеги сравнивали возможности программных сред ArcGIS и QGIS для сетевого анализа в сфере транспортной логистики. В ходе работы ArcGIS показал более точный результат. Для задач планирования транспортной логистики он содержит много возможностей в создании набора сетевых данных. Например, можно задать пороги времени для поворотов, максимальную скорость каждого участка, регулировку передвижения. Модуль ArcGIS Network Analyst - дополнительная мощность, которая справляется с такими задачами, как: расчет кратчайшего расстояния, определение ближайшего пункта обслуживания, определение зон транспортной доступности, определение маршрута передвижения транспорта, расчет матрицы «Источник – Назначение», матрицы «Размещение – Распределение».QGIS, как альтернатива, тоже подойдет для решения задач сетевого анализа. Есть небольшие нюансы: в приложении нет возможности формировать собственную сеть на основе разбитых на пересечениях дорог, но это решается путем дополнительных манипуляций в настройках параметров. Для QGIS также есть полезный модуль QNEAT3 для сетевого анализа.

ГИС и гидрологические исследования

Объемные исследования часто носят рутинный характер, и тогда исследователь стремится к автоматизации обработки таких данных. Один из примеров - в статьи «Автоматизация расчета характеристик водосборного бассейна для решения задач моделирования поверхностного стока». Наборы операций, такие как построение растрового слоя осадков, выпавших на территорию водосбора, при помощи интерполяционных методов, построение гидрологически корректной ЦМР, разбиение на элементарные водосборы реализованы по отдельности во многих приложениях. Для исследователей целесообразно использовать одну программную среду, и такому запросу отвечал ArcGIS с расширением HEC–GeoHMS. Однако, при выборе данного ПО появились сдерживающие факторы: стоимость ГИС и привязка формата выходных данных к конкретной моделирующей системе. Альтернативным вариантом стала разработка своего инструмента на основе QGIS. Сочетание плагина и базы данных PostgreSQL помогли решить задачи по подготовке первичных данных, разбиения водосбора на элементарные подбассейны, вычисления параметров модели и упростили работу с хранением и выгрузкой набора информации в проект QGIS.

Что в итоге?

Мы рассмотрели QGIS и ArcGIS в рабочей обстановке для решения трех разных задач. Сказать, что бесплатное ПО сильно уступает платному, нельзя. Всегда найдется умелый специалист, который разработает новый плагин и закроет пробелы в инструментах. Можно сказать, что ArcGIS выступает как флагман, внедряет новые фишки, утилиты, и это хороший ориентир для бесплатного ПО. Негласная конкуренция только на руку ГИС-сообществу.

Источники:

- https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-obrabotka-tsifrovyh-modeley-reliefa-v-srede-gis/viewer

- https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-rascheta-harakteristik-vodosbornogo-basseyna-dlya-resheniya-zadach-modelirovaniya-poverhnostnogo-stoka/viewer

- https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/254312/1/9-13.pdf